クラシック音楽の曲名って、漢字がたくさん並ぶと分からなくなってきますよね。

たとえば、同じベートーヴェン作曲でも

- 「交響曲第5番ハ短調」

- 「ピアノ協奏曲第1番ハ長調」

と、似たような曲名が多いです。

この中でも多くの人が迷うのが「交響曲」と「協奏曲」の違い。

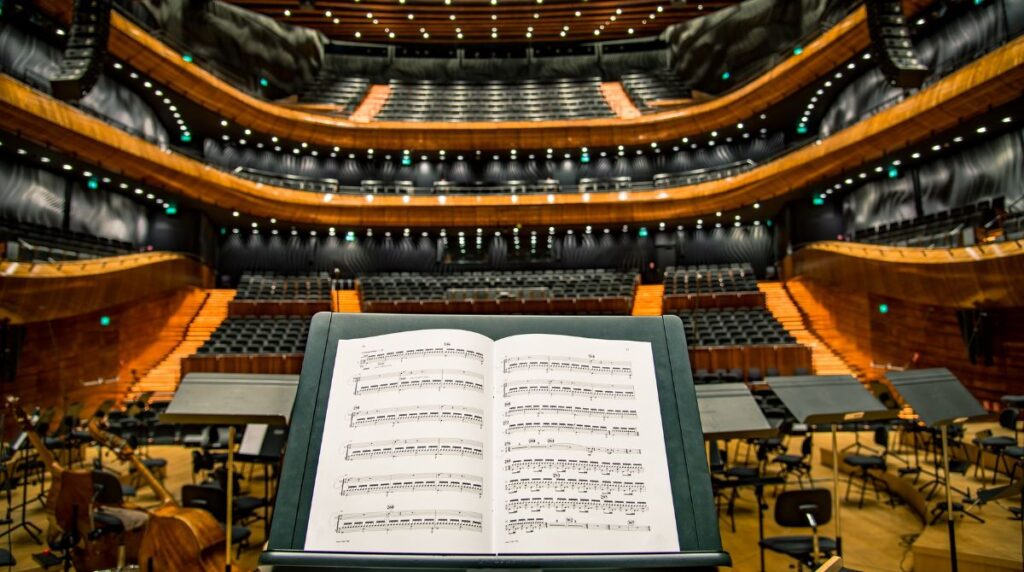

そこでこの記事では、交響曲と協奏曲の違いや、管弦楽・室内楽などクラシック音楽の演奏形態について解説します!

目次

交響曲と協奏曲の違いを超簡単に言うと?

交響曲と協奏曲は、どちらもオーケストラで演奏される曲です。

大きな違いとしては交響曲はオーケストラのみ、協奏曲はオーケストラ+ソリストの構成。

ほかにも

- 交響曲は40~80人ほどの大編成、協奏曲は30~60人ほど少なめ

- 交響曲は4楽章、協奏曲は3楽章が多い

- 交響曲の方が演奏時間が長い

どちらもベースはオーケストラなので、交響曲と協奏曲の違いはざっくり聴いただけでは分かりにくいかもしれませんね。

次の項では、交響曲と協奏曲それぞれの特徴を解説しますね。

交響曲(シンフォニー)とは?特徴と名曲3選

交響曲とは、弦楽器(ヴァイオリンやチェロ)、木管楽器(フルートやオーボエ)、金管楽器(トランペットやトロンボーン)、打楽器で演奏される曲のことです。

1700年代、モーツァルトやハイドンなどの古典派時代に完成された形式で、基本は以下の特徴があります。

- 4楽章からなる

- オーケストラの曲の中で一番規模が大きい曲

- どれかの楽章がソナタ形式を取る

演奏時間も45分以上かかるものが多く、オーケストラのコンサートでは「メイン」として扱われます。

へみ

時代が進むにつれて上記の決まりは薄れてきて、4楽章が5楽章に増えたり、ソナタ形式がなかったりするものもあるんですよ!

ちなみに、単一楽章など小規模な交響曲を「交響詩」などと呼ぶことがあります。

交響曲の歴史

交響曲(シンフォニー)の起源は、1600年代のイタリアだと言われています。

オペラの序曲が「シンフォニア」と呼ばれていて、このシンフォニアが独立して演奏会で演奏されることにより交響曲となっていきました。

その後1700年代の古典派時代、モーツァルトやハイドンが4楽章からなる交響曲の形式を完成させます。

へみ

同時期に確立された「ソナタ形式」と呼ばれる曲の形式が、どれかの楽章(多くは1楽章)に当てはめられているのも特徴ですよ

そして1808年、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」でトロンボーンが使用されたのを皮切りに、オーケストラの規模はどんどん拡大していきました。

参考:【クラシック音楽】トロンボーンの音色の特徴と名曲10選

ブラームス、ドヴォルザーク、マーラー、チャイコフスキー…と、年代が移り変わるなかでも基本的な楽曲の形式や楽器編成は変わらず、現代でも愛される形式のクラシック音楽の一つとなっています。

交響曲の代表的な作曲家

交響曲を書いた作曲家と、完成させた交響曲の数を紹介します。

- モーツァルト(38曲)

- ハイドン(104曲)

- ベートーヴェン(9曲)

- ドヴォルザーク(9曲)

- メンデルスゾーン(5曲)

- シューマン(4曲)

- ブラームス(4曲)

- チャイコフスキー(6曲)

- マーラー(9曲)

- シベリウス(7曲)

ベートーヴェン以降、交響曲の規模が大きくなってからは10曲以上の交響曲を完成させる作曲家は少なくなりました。

へみ

ベートーヴェン以降の作曲家は、第5番「運命」や第九を基準にして作曲していたので「とても世に出せない…」と改訂を重ねていたのもあるかもしれませんね。

交響曲の名曲5つ

それでは、交響曲の名曲を5つ紹介していきます!

いずれも超有名な曲なので、音源を持っていて損はないです♪

へみ

CDを購入するのも良いですが、今はデジタル音源でクラシック音楽を聴く人が増えてきています。Amazonミュージックなどの音楽サブスクでも、クラシック音楽の音源がたくさん見つけられますよ。

ベートーヴェン 交響曲第9番「合唱」

ベートーヴェン最後の交響曲にして、最も有名な交響曲のひとつ。

4楽章には合唱がついていて「一人でも心が通わせられる友がいれば、ともに歓喜の歌を歌おうじゃないか」という内容となっています。

へみ

ちなみに、CDの収録可能時間は「第九が収まる時間」という基準で決められました

第九は世界的に代表的な交響曲ですが、日本は特に「年末の風物詩」ということもあり親しみを感じる人が多いでしょう。

戦後や震災後に人々を勇気づけてきたという側面も持ちます。

シューマン 交響曲第1番「春」

春を告げるファンファーレから始まる交響曲です。

シューマンらしく、少し憂いを含んだ雰囲気もあって聴きごたえ抜群。

ちなみに、この曲は「春に聴きたいクラシック」の記事でも紹介させていただきました!

ブラームス 交響曲第1番

ベートーヴェンの交響曲第10番とも称される超大作です。

ブラームス自身、納得のいく作品ができるまで何度も書き直し「着想から発表まで21年かかった」ことはあまりにも有名な話。

ベートーベン風と言われることも多いですが、随所にブラームスの人柄が表れたような暖かみが感じ取れますよ。

【晩秋に聴きたい】ブラームス珠玉の名曲5選!クラシック音楽初心者でも感動

ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」

チェコの作曲家であるドヴォルザークは、チェコスロバキア民謡を取り入れたクラシック音楽で人気を博しました。

長らくプラハで活動していたドヴォルザークですが、50歳の時にアメリカの音楽院の院長職に就きます。

へみ

というわけで「新世界」とはアメリカのことを指します。

第二楽章はあの有名な「家路」で、ドヴォルザークの死後にアレンジされたり歌詞が付けられたりと、いつまでも愛される名曲となりました。

参考:【泣ける】美しいメロディのクラシック音楽10選!プレイリストに加えたい名曲たち

マーラー 交響曲第1番「巨人」

マーラーの巨人は、5楽章からなる壮大な交響曲です。

楽器編成も大きくて、通常の弦楽器4種類に加え、フルート・オーボエ・クラリネットは4人ずつ、ホルンはなんと7人、チューバやハープまでフルラインナップです。

へみ

管楽器とのバランスと取るために、弦楽器も大人数で揃えることが多いですよ。

全体に分かりやすく親しみやすいメロディで構成されているのが特徴で、特に3楽章は日本でいう「ぐーちょきぱーの歌」のメロディが出てくるのが面白いです。

参考:オーストリア・ウイーンの作曲家って誰がいる?音楽の都で育まれた音楽性

協奏曲(コンツェルト)とは?特徴と名曲3選

協奏曲とは、オーケストラ+ソリストで演奏される曲です。

ソリストはピアノ・ヴァイオリン・フルート・トランペット・マリンバ(!)など様々。

特徴としては

- 3楽章からなる(交響曲は4楽章)

- バックのオーケストラがやや小編成

- 1楽章がソナタ形式の事が多い

といった感じです。

ソリストを目立たせるために楽器が少なく書かれていることが多く、演奏時間も30分くらいの曲がほとんど。

オーケストラのコンサートでは「真ん中くらい」に演奏されることが多くて、客演として有名なソリストが招かれることも多いです。

協奏曲の歴史

協奏曲(コンツェルト)の起源も、交響曲と同じく1700年代のイタリアです。

交響曲がオペラの序奏だったのに対し、協奏曲は伴奏つきの声楽曲が「コンチェルト」と呼ばれていました。

へみ

その後バロック時代にバッハが「ヴァイオリン協奏曲」をソロヴァイオリン+弦楽合奏+通奏低音という形で作曲したのが現在の協奏曲につながっています

協奏曲も交響曲と同じく、モーツァルトの時代に形式が完成されました。緩-急-緩の3楽章からなり、1楽章がソナタ形式を取る曲が多いです。

また現代の協奏曲は「ソロ楽器の名手が作曲した」曲もあり、ソロ楽器の魅力を最大限楽しめるようになっています。

協奏曲の名曲5つ

協奏曲は、ソロの楽器により大きく雰囲気が変わるのも魅力。

メジャーな楽器だと、ヴァイオリン・ピアノ・フルート・ホルンの協奏曲が多いです。

へみ

もちろんそれ以外の楽器も協奏曲があって、現代でも次々と新しい協奏曲が生み出されています

続いては、そんな協奏曲で代表的な曲を5つ紹介いたします♪

ショパン ピアノ協奏曲第1番

ショパン20歳の時の作品で、ピアノの華やかなパッセージが散りばめられた協奏曲です。

当時片思いしていた女性への気持ちが表現されていると言われていて、青年のロマンティックな雰囲気に満ちています。

参考:甘いメロディのクラシック音楽10選!スイーツを食べるときや好きな人と過ごすときに

チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲ニ長調

ヴァイオリニストにとってはテクニカルなのですが「メロディメーカー」のチャイコフスキーらしく情緒豊かで美しい名曲です。

実は当時、民族音楽の要素が強すぎて評判が悪かったとか…ですが、今はチャイコフスキーの代表曲の一つとなっています。

ヴァイオリンのコンクールでの定番曲であるのはもちろん、コンサートでも頻繁に演奏されるので、どこかで耳にしたことがある人も多いでしょう。

参考:【クラシック音楽】ヴァイオリンの音色の特徴と名曲10選

モーツァルト フルートとハープのための協奏曲

クラシック音楽全体を見ても、ハープがソリストの協奏曲はかなりマイナー。

モーツァルトも、ある富豪からの依頼を受けてフルート&ハープの協奏曲を書き上げたと言われています。

優雅なイメージのハープですが、この曲では一味違う技巧的な側面が聴けますよ。

ウェーバー クラリネット協奏曲第2番

作曲家・ピアニスト・指揮者であったウェーバーは、ピアノ協奏曲のほかにもいくつか交響曲を遺していますが、特に人気が高いのがクラリネット協奏曲です。

当時クラリネットのヴィルトゥオーゾとして名を馳せていたベールマンのために、2曲の協奏曲と1曲の小協奏曲を立て続けに書いています。

へみ

全体を通してクラリネットの得意な「跳躍」が随所にちりばめられていて、特にソロ冒頭のHI-Fから一気に3オクターブ下がった音に飛ぶ芸当は他の楽器にはできないでしょう。

クラリネットの技巧的な面も盛り込みつつ、ウェーバーらしいドラマチックな展開も魅力的ですね。

参考:【クラシック音楽】クラリネットの音色の特徴と名曲10選

ドヴォルザーク チェロ協奏曲

クラシック音楽愛好家の中で「ドヴォ(ルザークの)コン(ツェルト)」という愛称で親しまれているチェロ協奏曲です。

へみ

冒頭の物悲しいメロディは、アメリカ時代にドヴォルザークがナイアガラを訪れてインスピレーションを得て作られたとか。

故郷チェコのリズム・メロディと、アメリカ先住民的な雰囲気をマッチさせたこの協奏曲は、歴史的にも大きなターニングポイントとなったのは間違いありません。

参考:【クラシック音楽】チェロの音色の特徴と名曲10選!オーケストラで活躍する曲とは?

ほかにもまだある!クラシック音楽の演奏形式に関する用語

交響曲と協奏曲以外にも、イマイチ分かりにくいクラシック音楽用語がいくつかあります。

そんな紛らわしいクラシック音楽用語についても触れておきますね。

管弦楽

管弦楽とは、簡単に言うとオーケストラの事です。

へみ

オーケストラは「管弦楽」「管弦楽団」と両方の意味で訳されていますが、日本では管弦楽団としての意味の方が強めですね。

管楽器・弦楽器・打楽器で演奏される楽曲を管弦楽と呼びます。

というわけで「交響曲も協奏曲も、管弦楽の一種」となります。

室内楽

室内楽とは、管弦楽で使われる楽器を用いた「小編成のアンサンブル」の事です。

- 弦楽四重奏:ヴァイオリン×2、ヴィオラ×1、チェロ×1

- 木管五重奏:フルート・オーボエ・ファゴット・クラリネット・ホルン各1本

- ピアノ5重奏:弦楽四重奏+ピアノ1台

など、3~20人くらいまでの少人数で演奏される楽曲を室内楽と言います。

サロン用の小さい楽曲が多いですね。

器楽

さらに規模が小さくなったのが器楽です。

ピアノ独奏や、ソロ楽器+ピアノ伴奏といったように1~2名で演奏されます。

へみ

ちなみに、器楽と対になっている用語は「声楽」です。歌曲のように、歌+伴奏のクラシック音楽を指します。

吹奏楽

オーケストラから弦楽器を抜いたものを吹奏楽と言います。

その名の通り「吹いて演奏する楽器」で構成されているのと、学校の部活でもメジャーなので分かりやすいですね。

ちなみに、ブラスバンドは金管楽器+打楽器の楽団の事です。

交響曲と協奏曲をたくさん聴くならAmazonミュージック

モーツァルトは40曲以上、ベートーヴェンは超大作が9曲、ハイドンはなんと100曲以上の交響曲を作曲しています。

そんな膨大な交響曲・協奏曲の中からお気に入りを見つけるには、たくさんCDを手に入れる必要があって大変…

現代のクラシック音楽初心者さんは、CDを1から集めるより「音楽サブスク」でどんどん音楽を聴いていくのが近道!

月額料金を払えば、どれだけ音源を聴いてもお金がかからないので「お気に入りの1曲」に出会える可能性が高くなります。

当サイトおすすめの音楽サブスクが「Amazonミュージック」で、クラシック音楽を含め1億曲以上が聴き放題!

月額料金は1080円とお手頃で、プライム会員ならさらに安く880円となります。

今なら3ヵ月無料でお試しできるので、ぜひこの機会にクラシック音楽を楽しんでみてくださいね。